আলোকপর্যাবৃত্তি

আলোক-পর্যাবৃত্তি (ইংরেজি: Photoperiodism) হলো দিন বা রাতের দৈর্ঘ্যের প্রতি জীবের শারীরবৃত্তীয় সাড়া প্রদান। উদ্ভিদ ও প্রাণী, উভয় জীবের ক্ষেত্রেই এই ঘটনা ঘটে। আলো এবং অন্ধকার দশার তুলনামূলক দৈর্ঘ্যের প্রতি উদ্ভিদের বিকাশগত সাড়া প্রদানকেও আলোক-পর্যাবৃত্তি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। এখানে যে বিষয়টি জোর দিতে হবে তা হল, আলোক-পর্যাবৃত্তিজনিত প্রভাব, আলো ও অন্ধকার দশার সময়নির্ণয়ের প্রতি সরাসরি সম্পর্কিত। উদ্ভিদের পুষ্পধারনের ওপর দিবালোকের দৈর্ঘ্যের প্রভাব ই হচ্ছে ফটোপিরিয়ডিজম।

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে

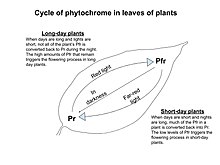

বহু সপুষ্পক উদ্ভিদ রাত্রির দৈর্ঘ্যের মৌসুমি পরিবর্তন অনুধাবনের জন্য ফাইটোক্রোম বা ক্রিপ্টোক্রোমের মতো ফটোরিসেপ্টর প্রোটিন ব্যবহার করে যা তাদের পুষ্পধারণের জন্য সঙ্কেত হিসেবে কাজ করে। অবলিগেট বা আবশ্যকীয় ফটোপিরিয়ডের উদ্ভিদের পুষ্পধারণের পূর্বে একটি পরম দীর্ঘ অথবা ছোট রাত্রির প্রয়োজন পড়ে। অন্যদিকে, ফ্যাকালটেটিভ বা ঐচ্ছিক ফটোপিরিয়ডের উদ্ভিদসমূহ সঠিক আলোক দশায় পুষ্পধারণ করলেও রাত্রির দৈর্ঘ্যের প্রভাব ছাড়াই অবশেষে পুষ্পধারণ করতে সক্ষম হবে।

১৯২০ সালে যখন গার্নার এবং অ্যালার্ড ফটোপিরিয়ডিজম আবিষ্কার করেন তখন তারা দিবালোকের দৈর্ঘ্যকেই দায়ী হিসেবে ধারণা করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে রাত্রির দৈর্ঘ্যকেই এক্ষেত্রে প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাবক বলে আবিষ্কার করা হয় । যদিও রাত্রিকালই ফটোপিরিয়ডিজমের মূল নিয়ন্তা, কিন্তু সর্বপ্রথম আবিষ্কারের সময় দিবাদৈর্ঘ্য নিয়ে ভুল বুঝার ফলে ফটোপিরিয়ডজনিত সপুষ্পক উদ্ভিসমূহকে বড়-দিনের উদ্ভিদ এবং ছোট-দিনের উদ্ভিদ- এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি উদ্ভিদেরই ভিন্ন ভিন্ন ক্রিটিক্যাল বা অধিষ্ঠিত ফটোপিরিয়ড বা অধিষ্ঠিত রাত্রি দৈর্ঘ্য রয়েছে।

বড়-দিনের উদ্ভিদ

বড়-দিনের উদ্ভিদসমূহ তখনই ফুল ফোটায় যখন দিবা দৈর্ঘ্য তাদের অধিষ্ঠিত ফটোপিরিয়ড অতিক্রম করে। বসন্তের শেষের দিকে অথবা গ্রীষ্মের প্রথম দিকে যখন দিনের দৈর্ঘ্য লম্বা হতে থাকে, উত্তর গোলার্ধের সপুষ্পক উদ্ভিদমূহ সাধারণত তখনই পুষ্পধারণ করে। উত্তর গোলার্ধের সবচাইতে বড় দিন হল ২১ জুন । এই দিনের পর থেকে ২১ ডিসেম্বরের আগ পর্যন্ত দিন ছোটো হতে থাকে (অর্থাৎ রাত লম্বা হয়)। এই পরিস্থিতি দক্ষিণ গোলার্ধে সম্পূর্ণ উল্টো হয় (অর্থাৎ, সবচেয়ে বড় দিন হল ২১ ডিসেম্বর এবং সবচেয়ে ছোট দিন হল ২১ জুন)। পৃথিবীর কিছু জায়গায় যদিও শীতকাল অথবা গ্রীষ্মকাল বলতে বছরের সবচাইতে ঠান্ডা বা গরম সময় না বুঝিয়ে বর্ষা অথবা শুষ্ককাল বুঝাতে পারে।

কিছু বড়-দিনের আবশ্যকীয় উদ্ভিদ হলঃ

বড়-দিনের ঐচ্ছিক কিছু উদ্ভিদ হলঃ

ছোট-দিনের উদ্ভিদ

অধিষ্ঠিত ফটোপিরিয়ডের চেয়ে দিনের দৈর্ঘ্য যখন কম হয় তখনই ছোট-দিনের উদ্ভিদরা ফুল ফোটায়। এরা দীর্ঘ দীবালোকে অথবা মধ্যরাতে যদি কয়েক মিনিটের জন্য কৃত্রিম আলোর স্পন্দন গাছের উপর প্রয়োগ করা হয়, ফুল ফোটাতে ব্যর্থ হয়। পুষ্প বিকাশের পূর্বে তাদের সংহত অন্ধকার দশার প্রয়োজন হয়। তবে প্রাকৃতিক রাত্রিকালিন আলো যেমন, চন্দ্রালোক বা বিদ্যুৎ চমকানো, তাদের পুষ্পধারণে ব্যঘাত ঘটাতে পারেনা।

কয়েকটি ছোট-দিনের ঐচ্ছিক উদ্ভিদের উদাহরণ হলঃ

দিবা-নিরপেক্ষ উদ্ভিদ

শশা, গোলাপ বা টমেটোর মতো দিবা-নিরপেক্ষ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পুষ্পধারণের জন্য ফটোপিরিয়ডিজমের প্রয়োজন পড়ে না। রাত্রির নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য ছাড়াই এরা ফুল ফোটাতে পারে। একটা নির্দিষ্ট সার্বিক বিকাশমূলক ধাপ বা বয়স অর্জন করার পর অথবা ফটোপিরিয়ডিজমের প্রতি সাড়া দেবার বদলে ভার্নালাইজেশনের মতো কিছু বিকল্প পরিবেশগত উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দিয়ে তারা পুষ্পধারণ শুরু করে দিতে পারে।

প্রাণীর ক্ষেত্রে

দিনের দৈর্ঘ্য, অর্থাৎ বছরের মৌসুমের জ্ঞান, প্রাণীর ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ধরনের জৈবিক ও আচরণমূলক পরিবর্তন এসব জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। তাপমাত্রার পরিবর্তনসহ এই ফটোপিরিয়ড বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, যেমন, পশম ও পালকের রঙ, অভিপ্রয়াণ, শীতনিদ্রায় প্রবেশণ, যৌন আচরণ, এবং এমনকি যৌন অঙ্গের মাপ পরিবর্তনের প্ররোচনা জুগিয়ে থাকে।

ক্যানারির মতো গায়ক পাখির গানের পৌনঃপুনিকতা ফটোপিরিয়ডের উপর নির্ভর করে। বসন্তে যখন ফটোপিরিয়ড বাড়ে অর্থাৎ দিনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় তখন পুরুষ ক্যানারির শুক্রাশয় বৃদ্ধি পায়। শুক্রাশয় বৃদ্ধির সাথে সাথে অধিক অ্যান্ড্রোজেন নিঃসৃত হয় এবং গানের পুনরাবৃত্তি বেড়ে যায়। শরতে ফটোপিরিয়ড কমে যাওয়ার ফলে ক্যানারি পুরুষের শুক্রাশয় ছোট হয়ে যায় এবং এন্ড্রোজেন নিঃসরণের হার নাটকীয়ভাবে কমে যায় এবং ফলস্বরুপ গানের পুনরাবৃত্তিও কমে যায়। শুধুমাত্র গান গাওয়াই নয়, গানের সম্ভারও ফটোপিরিয়ডিজমের উপর নির্ভরশীল। বসন্তের দীর্ঘ দিবাদৈর্ঘ্য গানের সম্ভার বাড়িয়ে দেয়, অন্যদিকে শরতের স্বল্প দিবাদৈর্ঘ্য গানের সম্ভার কমিয়ে দেয়। পুরুষ ক্যানারিতে ফটোপিরিয়ডের সাথে সাথে এরকম আচরণগত পরিবর্তন মস্তিষ্কের গানের কেন্দ্রে পরিবর্তনের ফলে সংঘটিত হয়। ফটোপিরিয়ড বাড়লে উচ্চ কন্ঠ্য কেন্দ্র এবং আর্কিস্ট্রিয়াটামের বৃহৎ কেন্দ্রিন বাড়ে। ফটোপিরিয়ড কমে গেলে মস্তিষ্কের আয়তন কমে যায়।

স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে দিবালোক সুপ্রাকিয়াজম্যাটিক নিউক্লিয়াসে নিবন্ধিত হয় যা দর্শনের সাথে অসম্পর্কিত রেটিনার আলোক সংবেদি গ্যাংলিয়ন কোষের দ্বারা অবগত হয়। রেটিনোহাইপোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট’র মাধ্যমে তথ্য প্রবাহিত হয়। কিছু স্তন্যপায়ী অতিমাত্রায় মৌসুমী যেখানে মানুষের ঋতুর ব্যাপারটি অনেকাংশেই বিবর্তনীয় পোঁটলা বা ইভোলূ্যশনারি ব্যাগেজ।

আরোও পড়ুন

- D.E. Fosket, Plant Growth & Development, A Molecular Approach. Academic Press, San Diego, 1994, p. 495.

- B. Thomas and D. Vince-Prue, Photoperiodism in plants (2nd ed). Academic Press, 1997.